Akhir bulan November lalu, Sumatra dilanda banjir besar. Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), merupakan tiga propinsi yang terkena dampak paling besar. Tercatat, banjir merendam 51 kabupaten/kota dan menjadi banjir yang terparah sepanjang sejarah Indonesia. Hingga tulisan ini diturunkan, sebanyak 807 orang meninggal dunia, 647 orang dinyatakan hilang, dan 2.600 orang lainnya mengalami luka-luka. Banjir ini juga menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan sekitar 531.600 jiwa mengungsi. Berdasarkan analisa BMKG dan Walhi, banjir disebabkan oleh derasnya hujan serta adanya siklon tropis senyar. Siklon ini terbentuk akibat tekanan rendah yang menyerap air di Selat Malaka dalam jumlah besar, dan menumpahkannya secara kuat di tiga propinsi itu. Selain curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan bencana ini begitu mematikan ialah adanya deforestasi hutan di pedalaman Sumatra. Hutan yang seharusnya menjadi penahan laju air ketika hujan lebat, tak lagi berfungsi secara optimal. Penurunan daya tampung lingkungan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya longsor. Bukti deforestasi bisa dilihat dari banyaknya kayu gelondongan yang habis dipotong, mengalir di arus sungai yang deras.

Gara-gara longsor dan banjir besar tersebut, banyak masyarakat Sumatra yang kecewa. Mereka marah, karena pemerintah pusat (Pempus) tak begitu tanggap. Terlebih, Pempus-lah selama ini yang telah memberikan izin pembabatan hutan di lingkungan mereka. Sepanjang tahun 2001-2024, BPS mencatat Propinsi Aceh telah kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan, sementara Sumbar mencapai 1.060.000 hektar. Yang paling parah adalah Sumut, dimana hutan di propinsi tersebut kini tinggal tersisa sekitar 29% — sementara Aceh dan Sumbar masing-masing 59% dan 54%. Meski tak semuanya kesalahan Pempus – karena ada beberapa wewenang yang diputuskan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat, namun wacana yang berkembang di media sosial adalah ini kelalaian Jakarta (baca : pemerintah pusat). Malah tak sedikit netizen yang menyebut ini kesalahan Jawa. Isu Jawa-sentris yang selama ini sering bergema, kembali mengemuka. Karena pernyataan tersebut terus-terusan di-posting, beberapa orang Jawa yang merasa terpicu jadi ikut tersulut. “Loh kok jadi salah (orang) Jawa?,” begitu gumam mereka.

Jawa-sentris atau Jakarta-sentris?

Kalau kita menengok kebijakan pemerintah pasca-Reformasi, maka pola pembangunan Jawa-sentris agaknya sudah mulai berkurang. Ini terlihat dari sebaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tak melulu dihasilkan Pulau Jawa. Malah kalau kita menghitung PDB per kapita tiga propinsi besar di Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ketiganya tak masuk 10 besar nasional. Memang peran Jakarta masihlah signifikan, baik untuk aktivitas politik, seni-budaya, serta bisnis dan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah APBD-nya yang sangat besar. Pada tahun 2025, diketahui jumlah APBD Jakarta mencapai Rp 91,3 triliun. Sementara Propinsi Jawa Barat (Jabar) yang memiliki luas 56 kali lebih besar dari Jakarta – dan jumlah penduduk 5 kali lebih banyak, hanya memiliki APBD sebesar Rp 31,6 triliun. Ini bukan karena Jakarta lebih produktif dibandingkan Jabar, namun karena sistem perpajakannya yang terpusat di Jakarta. Sebagai contoh, banyak pabrik yang beroperasi di Jawa Barat – dari Cikarang sampai ke Subang, tapi pembayaran pajaknya (PPh karyawan) di Jakarta. Hal ini karena semata-mata kantor pusat pabrik tersebut berada di Jakarta. Dengan pola seperti ini, Jabar hanya kebagian polusi dan jalan rusaknya saja, sedangkan uang pajaknya masuk ke kantong Pemda Jakarta. Karena distribusi pendapatan yang tak adil inilah, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat mengusulkan agar perusahaan yang pabriknya beroperasi di Jabar untuk membuka kantor pusatnya di Jabar. Sehingga pendapatan pajaknya juga masuk ke kas Jabar.

Model seperti ini tak hanya terjadi di Jabar, tapi juga propinsi-propinsi lain di seluruh Indonesia. Di Sumatra, dimana banyak perusahaan pengelolaan kelapa sawit dan pertambangan beroperasi, hampir seluruh kantor pusatnya berada di Jakarta. Otomatis pembayaran Pajak Penghasilan karyawan-pun juga dilakukan di Jakarta. Satu-satunya yang diharapkan oleh daerah dari kegiatan tersebut adalah pembagian keuntungan melalui “Transfer Ke Daerah” (TKD). Itupun kadang-kadang pembagiannya terasa tak adil. Riau misalnya, di tahun 2025 mendapatkan alokasi dana TKD sebesar Rp 25 triliun. Padahal propinsi yang dikenal dengan “di atas minyak di bawah minyak” itu, penghasil seperempat minyak bumi nasional dan 21% kelapa sawit nasional. Jika dijumlahkan, saya rasa royalti serta pajak (PPh Badan, PPh 21, PPN, dan bea masuk) yang diterima negara dari dua kegiatan tersebut jauh di atas Rp 25 trilun. Meski Riau beroleh alokasi dana TKD cukup besar, namun bertolak belakang dengan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Dimana sekitar 6,16% masyarakat disana hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita tengok jalan-jalan di propinsi tersebut, tak sedikit ruas jalan yang rusak. Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya truk bertonase besar yang mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan kapasitas berlebih (over-capacity).

Inkompetensi Pemerintah Daerah

Kemiskinan dan infrastruktur yang tak memadai, tak seharusnya diarahkan seluruhnya ke pemerintah pusat. Tentu adapula andil pemerintah daerah yang tak becus dalam bekerja. Kalau kita melihat track record kepemimpinan di Riau, sudah empat gubernur yang tertangkap KPK. Terakhir Abdul Wahid yang terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK pada tanggal 3 November lalu. Dia ditangkap atas dugaan pemerasan proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 7 miliar. Tak hanya kasus Abdul Wahid, korupsi di propinsi ini nampaknya sudah berurat berakar. Berdasarkan data Indonesian Coruption Watch (ICW) di tahun 2024, Riau dinobatkan sebagai propinsi terkorup di Indonesia dengan jumlah tersangka sebanyak 76 pihak. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa ketertinggalan Riau secara nasional bukan karena kesalahan Pempus semata, tapi juga karena andil Pemda dan masyarakat setempat. Ya, kok bisa masyarakat disana memilih gubernur-gubernur yang korup. Bukan sekali-dua kali loh, tapi sampai empat kali. Kalau seperti ini, lantas apakah karena kesalahan orang Jawa?

Setali tiga uang dengan Riau, Aceh juga termasuk salah satu propinsi dengan tingkat korupsi sangat tinggi. Berdasarkan data ICW tahun 2024, propinsi di ujung Pulau Sumatra itu memiliki jumlah tersangka sebanyak 54 pihak. Jumlah ini telah menempatkan Aceh di urutan keempat propinsi terkorup di Indonesia. Sejak KPK dibentuk, sudah dua kali gubernur Aceh tertangkap lembaga anti-rasuah tersebut, yakni Abdullah Puteh dan Irwandi Yusuf. Meski Riau memiliki sumber daya alam lebih besar, namun Aceh beroleh alokasi dana TKD jauh lebih banyak, yaitu Rp 46,98 triliun atau hampir dua kali lipat yang diterima Riau. Selisih yang cukup jauh tersebut dikarenakan adanya dana otonomi khusus (otsus) yang diterima Aceh sebesar Rp 4,3 triliun, serta dana pasca konflik. Yang kini menjadi perhatian publik ialah kemana dana otsus yang diterima selama ini? 15 tahun pasca konflik, Aceh telah beroleh dana otsus lebih dari Rp 100 triliun. Meski telah menerima dana yang begitu banyak, namun tingkat kemiskinan di Aceh masihlah tinggi. Berdasarkan data BPS di bulan Maret 2025 lalu, angka kemiskinan di propinsi itu mencapai 12,33% (tertinggi di Sumatra). Selain itu Aceh juga tercatat sebagai satu-satunya propinsi di Sumatra yang belum mandiri, dan masih butuh sokongan keuangan pusat. Lantas apakah ini karena kesalahan Jawa/Jakarta, atau memang karena Pemda dan masyarakat Aceh yang tak kompeten?

Lebih Separuh Kabinet Merah Putih Diisi Etnis Non-Jawa

Menjawab teriakan netizen yang menyatakan adanya Jawa-sentris dalam kepemimpinan nasional, kita perlu melihat latar belakang menteri yang duduk dalam kabinet pemerintahan kali ini. Prabowo sendiri boleh dibilang bukan orang Jawa tulen. Ayahnya memang orang Jawa Banyumasan, namun ibunya adalah seorang Minahasa. Dia lahir dan besar di Jakarta, namun beberapa kali ikut pelarian bersama ayahnya yang menjadi eksil. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan koreksi PRRI. Oleh karenanya Prabowo kecil pernah tinggal di beberapa daerah dan di luar negeri. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang orang Jawa tulen. Sebab ayah dan ibunya berasal dari kawasan Solo Raya. Gibran sendiri lahir di Surakarta serta tumbuh dalam asuhan budaya Jawa Mataraman.

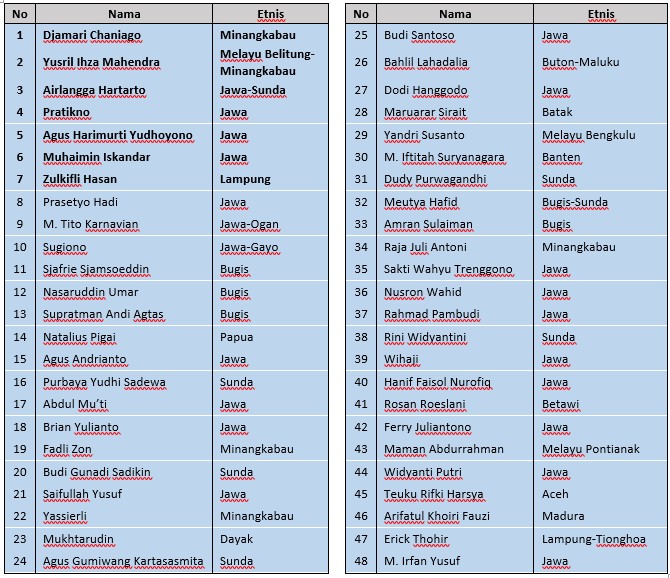

Di lapisan berikutnya ada tujuh menteri koordinator (Menko) yang diisi oleh Djamari Chaniago, Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto, Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Kalau disigi dari daerah asal mereka, empat menteri merupakan orang Jawa dan tiga dari Sumatra. Airlangga Hartarto merupakan campuran Jawa-Sunda. Sedangkan Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar orang Jawa tulen. Yusril Ihza Mahendra yang menjabat sebagai Menko Kumham Imipas juga beretnis campuran, yaitu Melayu-Minang. Sementara Zulkifli Hasan merupakan orang Lampung, dan Djamari Chaniago beretnis Minang. Secara keseluruhan terdapat 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jika dihitung berdasarkan latar berlakang suku, maka sekitar 40,6% menteri berasal dari etnis Jawa, 12,5% bersuku Sunda, 9,4% dari etnis Minangkabau, 9,4% dari suku Bugis, dan 3,1% dari etnis Lampung. Beberapa etnis lain, diantaranya Aceh, Batak, Bengkulu, Banten, Betawi, Madura, Dayak, dan Papua, hanya diwakili oleh satu orang menteri. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel.

Dari data di atas, nampak bahwa pemerintahan Indonesia tak hanya diisi oleh orang-orang beretnis Jawa. Namun juga dikelola secara bersama-sama oleh politisi dan profesional dari berbagai etnis. Malah kalau kita hitung dalam Kabinet Merah Putih, sekitar 59,4% menteri justru berasal dari etnis non-Jawa. Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah seharusnya kita menghentikan teriakan Jawa-sentris. Kalau pemerintahan kita masih dianggap mismanagement, mohon agar kritikan itu tak diarahkan pada suku tertentu. Karena boleh jadi ketidakbecusan ini juga dilakukan oleh menteri/pejabat dari etnis lain. Terlebih, seperti yang sudah diuraikan di atas, banyak ketidakberesan juga disebabkan oleh inkompetensi pemerintah daerah. Jadi, bersama artikel ini kami meminta kepada siapa-pun untuk menghentikan teriakan atau komentar yang menjurus SARA, yang bisa memperlemah persatuan bangsa. Apalagi sampai menghina dan mengeluarkan kata-kata tak pantas. Yuk, kita bangun Indonesia bersama, tanpa memandang suku dan latar belakang.

jangan diliat dari pemerintahan skrg aja, harus dilihat juga dong dari pemerintah sebelumnya. liat aja, presiden dari awal sampe skrg dari suku mana?

emang dari dulu udah jadi rahasia umum kok, kalo Jawa sentris itu ada. bahkan sampe skrg pun masih kerasa. negara republik tapi rasa kerajaan. belum lagi masyarakat asli dari suku J ini sangat chauvinisme, sampe ada istilah “Jawa adalah koentji” “Jawa Jawa Jawa”

belum lagi kelakuan mereka kalo di daerah/negara orang lain, suka bertindak sesuka mereka. merasa superior, contohnya para TKI di jepang. karna mereka merasa banyak populasinya, jadi berbuat sesuka mereka. kalo ada yang tegur, mereka panggil satu kelompok/sedulurannya buat lawan yg menegur itu (pengecut).

mereka ini kalo keadaan menguntungkan membanggakan sukunya bukan main, tapi kalo ada kelakuan dari mereka yang merugikan orang lain langsung gaslighting merasa tidak bersalah (bermuka dua).

SukaSuka