Maklumat X, begitu nama pengumuman itu disebut, merupakan titik tolak lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Bung Hatta pada tanggal 3 November 1945, menjawab permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menginginkan agar lembaga tersebut diberi kewenangan legislasi. Sebagai seorang demokrat, Hatta tentu menghendaki agar badan legislatif negara diisi oleh anggota yang dipilih rakyat. Bukan anggota yang ditunjuk berdasarkan kekuatan para elit semata. Sebagaimana diketahui, anggota KNIP saat itu merupakan orang-orang yang ditunjuk dan tidak merepresentasikan kekuatan politik riil. Oleh karenanya dengan diterbitkannya Maklumat X, Hatta berharap agar masyarakat membentuk partai politik. Dimana dari partai-partai ini akan muncul anggota terpilih yang akan duduk di kursi parlemen. Berbeda dengan konsep Hatta yang multi-partai, Bung Karno justru menginginkan agar Indonesia cuma punya satu partai, yakni Partai Nasional Indonesia. Soekarno berpandangan bahwa dengan adanya multi-partai, maka persatuan akan sulit tercapai. Sehingga ini dapat menghambat proses pembangunan. Setelah Maklumat tersebut diumumkan, muncul lah beberapa partai politik yang antusias untuk mengikuti Pemilu. Diantaranya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), serta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Semula, Pemilu akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Namun karena kondisi negara yang tak menentu, maka rencana tersebut dibatalkan. Gagasan penyelenggaraan Pemilu kembali digaungkan di masa pemerintahan Mohammad Natsir. Kala itu Indonesia sudah mulai stabil dan telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan Republik Indonesia bersatu, Natsir mencanangkan agar Pemilu dapat diselenggarakan secepatnya. Untuk itu maka disusunlah Undang-undang Pemilu yang digawangi oleh Sahardjo. Setelah kabinet Natsir berhenti di bulan April 1951, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo. Sama seperti Natsir, Sukiman juga berasal dari Partai Masyumi. Oleh karenanya ia berupaya sebisa mungkin untuk melanjutkan program Natsir yang menghendaki agar Pemilu diadakan segera. Terlebih UUDS 1950 yang baru saja terbit, mengamanatkan agar anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

Hingga Sukiman berhenti di bulan April 1952, RUU Pemilu itu-pun juga tak kunjung rampung. Undang-undang tersebut baru selesai di bulan April 1953 pada masa Perdana Menteri Wilopo, yakni dengan terbitnya UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, maka UU No. 27 tahun 1948 yang kemudian diamendemen menjadi UU No. 12 tahun 1949 tentang DPR dan Pemilihan Anggotanya, sudah tak berlaku lagi. Sebagai informasi, sebelum penyelenggaraan Pemilu 1955, di tahun 1950 Indonesia membentuk DPR sementara dengan komposisi anggota sesuai dengan perkiraan kekuatan politik kala itu. Nah, yang menjadi dasar hukum pengangkatan anggota parlemen tersebut adalah UU tahun 1948 yang diamendemen satu tahun kemudian.

Setelah melalui lika-liku dan pertentangan disana-sini, akhirnya pada tahun 1955 pemilihan umum pertama-pun berhasil digelar. Ada dua waktu pemilihan ketika itu. Yang pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih 257 anggota DPR. Dan yang kedua di tanggal 17 Desember 1955 untuk memilih 520 anggota Konstituante. Berbeda dengan pemilu-pemilu selanjutnya, pada Pemilu 1955 juga dipilih anggota Konstituante yang nantinya akan bertugas menyusun Undang-undang Dasar (UUD) pengganti UUDS 1950. Dalam Pemilu ini ada 36 partai, 34 organisasi kemasyarakatan, serta 48 calon perorangan yang ikut berpartisipasi. Memungkinkannya organisasi non-partai politik serta calon perorangan untuk ikut dalam pemilihan, mencerminkan begitu demokratisnya Pemilu saat itu. Tak heran kalau angka partisipasinya bisa mencapai 91,54% atau yang tertinggi dalam sejarah Pemilu Indonesia.

Pertarungan Tiga Ideologi Besar

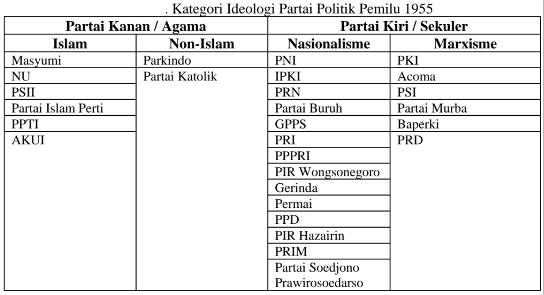

Dari hasil pemilihan anggota DPR dan Konstituante, ada empat partai besar yang keluar sebagai pemenang, yakni PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedangkan partai-partai lain yang beroleh kursi cukup lumayan adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, PSI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Kalau kita menyigi 10 besar partai peraih suara terbanyak, ada tiga ideologi besar yang bertarung saat itu, yakni Nasionalis, Agamis, serta Marxis. PNI dan IPKI merupakan partai-partai yang berada di kubu Nasionalis. Masyumi, NU, PSII, dan Perti berada di kamp Islamis, serta Parkindo dan Partai Katholik merupakan partai umat Nasrani. Sedangkan yang berideologi Marxis, ada PKI dan PSI. Disamping Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Angkatan Comunist Muda (Acoma) yang hanya beroleh masing-masing 2 kursi dan 1 kursi parlemen.

Banyaknya partai-partai berhaluan kiri di Pemilu 1955, mencerminkan betapa ramahnya masyarakat kita terhadap ideologi sosialis-komunis kala itu. Sebenarnya ini tidaklah mengherankan. Sebab kalau kita membaca buku-buku para founder fathers, memang kebanyakan dari mereka gandrung akan pemikiran sosialis-komunis. Sebut saja misalnya Tiga Bung Besar : Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir. Ketiganya adalah tokoh pergerakan yang menggunakan Marxis sebagai pisau analisis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lalu ada Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia yang buku-bukunya sering menjadi referensi masyarakat. Ia berhasil mentransformasi sebagian muslim radikal menjadi pendukung komunis. Meski Tan Malaka ditasbihkan sebagai dedengkotnya kaum komunis, namun partai yang didirikannya : Murba, tak berhasil masuk ke dalam 10 besar. Memang pada Pemilu 1955 sosok Tan Malaka sudah tak ada lagi. Namun anak didiknya seperti Chaerul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik, gagal melanjutkan ide-ide Tan untuk membesarkan partai ini.

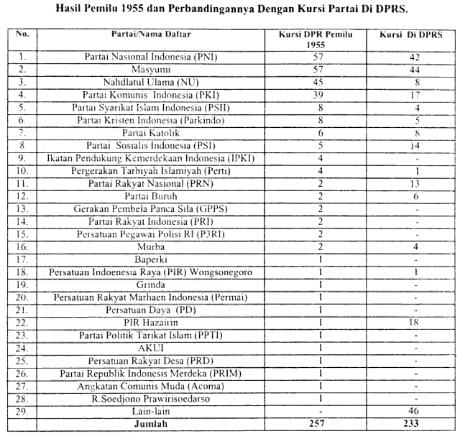

Yang justru cukup dominan adalah Partai Komunis Indonesia pimpinan D.N. Aidit. PKI yang merupakan pesaing Murba, berhasil mendapatkan simpati massa karena menawarkan program-program yang populer. Diantaranya pengadaan sembako murah serta reformasi agraria yang pro rakyat kecil. Disamping itu, Aidit bersama dua rekannya : Lukman dan Njoto, juga merupakan pemimpin-pemimpin yang luwes. Mereka benar-benar mau turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang juga tak disadari oleh lawan-lawan politiknya, Aidit tak lagi mengambil jalan konfrontatif seperti para pendahulunya, sehingga partai ini bisa menanggalkan imej sebagai pemberontak. Dengan strategi politiknya yang jitu, tak salah jika partai ini — yang baru saja hancur pasca-Peristiwa Madiun 1948 – mampu meraih 39 kursi di parlemen. Ini merupakan pencapaian luar biasa. Sebab di DPRS (parlemen sementara yang dibentuk tahun 1950) mereka hanya kebagian 17 kursi.

Meski berhasil masuk top 10, namun PSI gagal menjelma menjadi kekuatan besar seperti halnya PKI. Partai ini bisa dibilang merupakan partainya kaum intelek. Sebab disana bercokol tokoh-tokoh pemikir macam Soemitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko, Sutan Takdir Alisjahbana, Hamdani, Djohan Sjahroezah, Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dan tentunya Sutan Sjahrir. Meskipun asas PSI menganut sosialisme yang bersandar pada ajaran Marx dan Engels, namun partai ini cukup digandrungi golongan menengah atas. Tak salah jika kemudian partai berlambang bintang merah tersebut menjadi pemenang di kawasan elit Menteng. Nah, karena terlalu elitis itulah, partai ini tak begitu diminati oleh kalangan bawah. Sehingga ia terseok-seok dan cuma beroleh 5 kursi parlemen — dari sebelumnya 14 kursi di DPRS (Lihat Tabel 2).

Walau banyak partai berbasis Marxis yang berpartisipasi di Pemilu 1955, namun hasilnya tak semenggembirakan partai-partai berbasiskan Islam. Masyumi dan NU, dua partai Islam yang menjadi kendaraan politik kaum muslim modern dan muslim tradisional, masing-masing berhasil mendapat 57 dan 45 kursi di parlemen. Jika dilihat persebaran pemilih, Masyumi-lah satu-satunya partai yang berhasil meraih simpati di seluruh Indonesia. Sebab partai ini berjaya di 10 dari 15 daerah pemilihan. Selebihnya, 2 dimenangkan oleh PNI, 2 oleh NU, dan 1 oleh Partai Katholik. Raihan 57 kursi untuk Masyumi, agaknya tak begitu mengherankan. Sebab partai ini sudah mendapatkan 44 kursi di DPRS dan menjadi partai terbesar. Yang justru mencengangkan adalah Partai Nahdlatul Ulama. Partai yang didirikan menjelang tiga tahun Pemilu itu, kursinya melonjak 5,5 kali lipat : dari 8 menjadi 45 kursi. Capaian ini tentu diluar dugaan banyak pihak. Pun di kalangan Nahdliyin sendiri. Dikarenakan infrastruktur partainya yang belum siap, banyak anggota parlemen dari partai ini yang merupakan “politisi cabutan”. Perlu diketahui, partai ini terbentuk setelah faksi NU keluar dari Masyumi akibat kekecewaan ulama-ulama NU terhadap politisi muda — yang sebagian besar terafiliasi Muhammadiyah dan Persis – yang tak mengakomodir kepentingan mereka. Disamping struktur pengurus partai yang tak menempatkan kader-kader NU secara proporsional, digantinya peran Majelis Syuro (yang didominasi NU) sebagai penasehat belaka, menjadi sebab kekecewaan tersebut. Puncak kemarahan mereka terjadi ketika kabinet Wilopo tak menempatkan kyai NU sebagai Menteri Agama. Saat itu Fakih Usman yang berasal dari Muhammadiyah, terpilih sebagai Menteri Agama.

Selain kedua partai tersebut, partai Islam lainnya yang beroleh suara cukup besar adalah PSII. Jika dibandingkan dengan jatah mereka di DPRS yang cuma 4 kursi, memang raihan 8 kursi di Pemilu 1955 cukup menggembirakan. Namun kalau kita membaca sejarah panjang Sarekat Islam, jumlah suara 2,9% yang mereka raih agaknya terlampau kecil. Bayangkan, pada tahun 1917 saja, Sarekat Islam sudah menempatkan dua wakilnya dari 38 kursi di Volksraad. Kala itu, Cokroaminoto dan Abdul Muis menjadi anggota parlemen yang mewakili partai tersebut. Selain NU, partai Islam lainnya yang mengalami lonjakan signifikan adalah Perti. Partai yang didirikan di Bukittinggi itu, berhasil meraih 4 kursi dari yang sebelumnya cuma 1 kursi di DPRS. Meski Masyumi cukup dominan di kalangan orang Minang — dimana seperlima wakilnya di parlemen adalah politisi Minang — namun Perti juga cukup mewarnai pertarungan politik di Sumatera Tengah. Pada saat itu 3 dari 4 kursi yang diraih Perti didapat dari propinsi ini. Sedangkan satu lagi dari Aceh Barat yang merupakan kawasan rantau Minangkabau. Jika dilihat dari wilayah perolehan suara, boleh dibilang Perti ini merupakan partainya orang Minang. Seperti halnya NU yang merupakan partainya muslim tradisional Jawa.

Berbeda dengan Pemilu 2024 dimana kita tak lagi melihat partai berbasiskan Nasrani, di tahun 1955, 1971, 1999, 2004, dan 2009 masih ada partai-partai Nasrani yang ikut menjadi kontestan Pemilu. Pada Pemilu 1955, ada dua partai umat Nasrani yang memperoleh suara cukup lumayan, yaitu Parkindo dan Partai Katholik yang masing-masing memperoleh 8 dan 6 kursi. Kala itu Parkindo dipimpin oleh Johannes Leimena, politisi asal Ambon yang kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri di era Demokrasi Terpimpin. Sedangkan Partai Katholik diketuai I.J. Kasimo, politisi kelahiran Jogja yang sempat menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Perdagangan. Lain dengan partai-partai Islam yang memperjuangkan agar syariat Islam masuk ke dalam konstitusi, partai Nasrani nampaknya tak terlalu ngotot. Mereka lebih banyak mengikuti kebijakan-kebijakan populis yang diusung oleh kubu Nasionalis. Karena acap seiring sejalan dengan kaum Nasionalis, pada saat penyederhanaan partai di tahun 1973 partai-partai ini bergabung dengan PNI dan Murba membentuk Partai Demokrasi Indonesia.

Satu lagi ideologi utama yang bertarung di pemilu kali ini adalah Nasionalis. Kubu ini merupakan kontributor terbanyak diantara dua kubu lainnya. Terbantu oleh kharisma Bung Karno, PNI keluar sebagai partai terbesar dengan raihan suara mencapai 22,32% atau setara 57 kursi parlemen. Sebagian besar suara partai ini — sekitar 86% — diperoleh dari Pulau Jawa, dan hanya 14%-nya yang didapat dari luar Jawa. Ini sama seperti NU dan PKI yang hanya populer di Jawa. Karena partai ini muncul sebagai pemenang, maka Ali Sastroamijoyo yang sebelumnya mengundurkan diri di bulan Agustus 1955, duduk kembali sebagai perdana menteri. Karena terus digoyang fraksi Masyumi, kabinet PNI pimpinan Ali inipun tak bertahan lama. Hanya memerintah selama satu tahun satu bulan (Maret 1956-April 1957), ia akhirnya digantikan oleh Djuanda yang non-partisan. Naiknya Djuanda sebagai perdana menteri, setelah Suwiryo yang ketika itu menjabat sebagai ketua PNI dan formatur kabinet, gagal membentuk pemerintahan baru.

Bubarnya Parlemen Pilihan Rakyat

Setelah mengalami perdebatan panjang, hingga bulan April 1959 anggota Konstituante belum jua berhasil merumuskan UUD negara. Sebabnya tentu bermacam-macam. Namun yang paling menonjol adalah perseteruan antara kubu Islamis vs Nasionalis-Marxis. Dimana partai-partai Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti, menuntut agar diterapkannya syariat Islam bagi pemeluknya. Usulan ini tentu tak disetujui kubu Nasionalis serta ditakuti partai-partai Nasrani dan Marxis. Dengan masuknya syariat Islam ke dalam konstitusi, maka orang-orang non-muslim dan kaum abangan dikhawatirkan akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante yang menyarankan agar kembali ke UUD 1945.

Usulan inipun ditindaklanjuti dengan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959. Dimana hasilnya 269 suara menyetujui kembali ke UUD 1945, sementara 199 suara tidak setuju. Namun jumlah suara ini belumlah mencapai kuorum (dua per tiga anggota Konstituante), sehingga harus diadakan voting ulang. Pemungutan suara kedua kembali dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959 dengan hasil yang juga tak mencapai kuorum. Untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut, maka atas desakan politisi PNI, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengembalikan dasar negara kepada UUD 1945. Melalui Dekrit 5 Juli 1959 itu pulalah, Presiden menyatakan pembubaran Konstituante. Hal ini tentu memicu terjadinya instabilitas politik, yang puncaknya terjadi pada tanggal 5 Maret 1960 dengan dibubarkannya DPR hasil Pemilu. Menurut majalah Tempo, alasan pembubaran DPR itu karena lembaga tersebut hanya menyetujui Rp 36 miliar dari Rp 44 miliar anggaran yang diajukan pemerintah. Selanjutnya, Soekarno membentuk DPR Gotong Royong yang anggota-anggotanya dipilih oleh beliau sendiri. Dengan dibubarkannya parlemen pilihan rakyat, maka Soekarno praktis menjadi penguasa tunggal.