Dinamika sebuah kota tak lepas dari seberapa besar populasi serta kelompok masyarakat yang menempatinya. Kelompok-kelompok masyarakat ini biasanya terbagi berdasarkan kelompok etnis, kepercayaan, serta asal-usul mereka. Kalau kita menyigi tiga kota utama di Indonesia : Jakarta, Surabaya, dan Medan, terlihat adanya preferensi pola pemukiman masing-masing etnis. Pada zaman kolonial, kita bisa melihat bahwa orang-orang Eropa di Batavia, memilih tinggal di kawasan sejuk nan tertata. Oleh karenanya pada tahun 1920, orang Eropa yang sudah berabad-abad tinggal di kawasan Molenvliet (kini Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk), pindah ke kawasan Nieuw Gondangdia (kini Menteng) yang lebih rindang dan teratur. Begitu pula di Bandung, developer Belanda yang diarsiteki Thomas Karsten membangun kawasan pemukiman baru yang sejuk di sekitar Dago. Sementara orang pribumi, yang kala itu kebanyakan bertumpu pada hasil pertanian, bermukim di kawasan perkampungan yang kurang teratur. Selain karena tak mampu membeli hunian di kawasan elit, pada masa kolonial ada semacam segregasi etnis yang tak membolehkan orang-orang pribumi untuk tinggal di pemukiman Eropa. Etnis Tionghoa dan Arab yang banyak menggeluti perdagangan kecil-eceran, juga dibatasi hanya pada kampung-kampung atau ghetto khusus mereka. Di Jakarta, orang Tionghoa banyak bermukim di kawasan pecinan, seperti Glodok, Pinangsia, Senen, dan Jatinegara. Dan etnis Arab di kawasan Pekojan. Sedangkan di Surabaya, orang Tionghoa bermukim di sekitar Kembang Jepun, dan orang Arab di kawasan Ampel.

Setelah 80 tahun merdeka, dimana segregasi etnis sudah tak berlaku lagi, ternyata masing-masing kelompok masih memiliki preferensinya sendiri dalam memilih tempat tinggal. Faktornya tentu bermacam-macam. Yang utama adalah faktor finansial, dimana orang-orang berduit akan memilih tempat tinggal di lingkungan yang apik dan rapi. Setelah itu adalah faktor pekerjaan, dalam hal ini lokasi tempat bekerja. Dimana kelompok etnis yang menggeluti perdagangan, seperti orang Tionghoa dan Minangkabau, lebih memilih bermukim di lokasi yang tak jauh dari pasar. Sedangkan orang Bugis yang bekerja sebagai nelayan, tinggal di kawasan pesisir. Faktor keluarga, seperti kedekatan dengan orang tua dan sanak famili, serta faktor kepercayaan, ternyata juga menjadi pertimbangan. Ini terlihat dari orang Tionghoa di Jakarta, dimana mayoritas mereka tinggal di Jakarta Utara dan Barat. Selain karena sudah bermukim disini sejak ratusan tahun lalu, beberapa kawasan baru di utara, seperti Kelapa Gading, Pluit, dan Pantai Indah Kapuk, dipercaya sebagai jalur kepala naga yang membawa keberuntungan.

Jakarta

Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan kota metropolitan tempat dimana ratusan suku bangsa berkumpul. Tak hanya rakyat Nusantara, orang-orang keturunan dari belahan dunia lain-pun, juga banyak yang menetap di kota ini. Berdasarkan data Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) di tahun 2018, ada tujuh kelompok etnis utama di Jakarta, yakni Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Minangkabau, Batak, dan Bugis. Dari data tersebut terlihat bahwa etnis Jawa dan Betawi merupakan dua kelompok yang cukup dominan. Keduanya menyebar secara merata di setiap kota/kabupaten di Jakarta. Jika kita melihat komposisi berdasarkan wilayah, etnis Jawa merupakan kelompok terbesar di Jakarta Selatan (Jaksel) yakni sebesar 39,62%, kemudian di Jakarta Utara (Jakut, 38,82%), Jakarta Timur (Jaktim, 38,67%), dan Jakarta Barat (Jakbar, 31,53%). Sedangkan di Jakarta Pusat (Jakpus) mereka tak sebanyak orang Betawi dan cuma sekitar 28,78%.

Meski sejak tahun 1970-an, orang Betawi sudah banyak yang tergusur, namun di Jakpus jumlah mereka masihlah yang terbesar. Mereka tak terlalu mencolok di kawasan Jakut, yang jumlahnya hampir sebanding dengan etnis Tionghoa. Disini kita melihat bahwa orang-orang Betawi yang tergusur dari Jakpus, lebih memilih ke Jaksel, Jaktim, serta Jakbar. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS di tahun 2018 (Podes 2018), di Jaksel mereka mendominasi kawasan Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Pancoran, Setia Budi, dan Pesangrahan. Di Jaktim mereka banyak bermukim di kecamatan Cakung, Duren Sawit, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cipayung, dan Ciracas. Sedangkan di Jakbar mereka banyak yang memilih tinggal di Kebon Jeruk dan Kembangan. Kalau dilihat dari kawasan hunian orang Betawi, sebagian daerah-daerah tersebut masihlah tergolong hijau. Meski beberapa wilayah merupakan kawasan yang kurang tertata rapi — hanya berupa perkampungan tradisional, namun wilayah tersebut tak tergolong sumpek. Kalau dilihat dari pola pemukiman orang Betawi, boleh dibilang mereka menghindari kawasan pemukiman padat penduduk seperti Johar Baru, Tanah Tinggi, Tambora, Taman Sari, Sawah Besar, dan Kayu Manis. Kawasan-kawasan tersebut kini justru banyak ditempati oleh etnis Jawa, Sunda, serta Tionghoa.

Jika ditengok dari pola pemukimannya, orang Tionghoa justru menyukai tempat tinggal di wilayah utara Jakarta. Ini mungkin karena secara historis mereka telah beranak pinak di kawasan tersebut sejak ratusan tahun lalu. Selain itu ada kepercayaan dari sebagian mereka jika beberapa wilayah di utara Jakarta merupakan kawasan kepala naga. Meski kawasan tersebut sering dilanda banjir dan bersuhu panas, namun mereka percaya kalau tinggal disana akan memberikan keberuntungan. Karena kuatnya mitos tersebut, banyak diantara mereka yang betah tinggal disana dari generasi ke generasi. Selain berada di kawasan utara, pemukiman orang Tionghoa juga cenderung padat dan ramai. Kehidupan mereka yang bertumpu pada dunia perdagangan, mengharuskan mereka untuk bermukim di kawasan ramai penduduk. Ini justru bertolak belakang dengan pola pemukiman orang Betawi yang memilih kawasan yang cenderung hijau dan tak terlampau padat. Berdasarkan data Podes 2018, etnis Tionghoa cukup besar di kawasan Jakbar dan Jakut yang masing-masing berjumlah 13,69% dan 12,22%. Di samping itu orang Tionghoa juga banyak bermukim di Jakpus (7,77%), dan sangat sedikit di Jaksel serta Jaktim. Jika dirinci per kecamatan, mereka terkonsentrasi di Tamansari, Tambora, Penjaringan, Kelapa Gading, Grogol Petamburan, Sawah Besar, dan Jatinegara.

Berbeda dengan orang Tionghoa yang senang bermukim di utara, orang Minangkabau justru enggan tinggal di kawasan tersebut. Mereka lebih memilih wilayah Jakpus, Jaktim, serta Jaksel. Di ketiga wilayah itu orang Minang membentuk populasi masing-masing sebesar 3,66%, 3,61%, dan 3,59%. Berdasarkan data Podes 2018, di Jakpus banyak orang Minang yang bermukim di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, serta Salemba. Sejak masa kemerdekaan, orang Minang memang sudah banyak yang tinggal di Jakpus, terutama mereka yang bekerja di pemerintahan dan menjadi profesional kerah putih. Di kawasan elit Menteng saja, pada tahun 1967 terdapat 32% orang Sumatera, dimana bagian terbesarnya adalah orang Minangkabau. Di Jaktim, orang Minang banyak dijumpai di kawasan Klender, sedangkan di Jaksel mereka berkumpul di sekitar Cipulir. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pemukiman orang Minang cenderung mendekati pusat-pusat komersial. Seperti diketahui, Pusat Grosir Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Jatinegara, dan Pasar Cipulir yang terletak tak jauh dari lokasi tersebut, dominan diisi oleh pedagang Minangkabau.

Medan

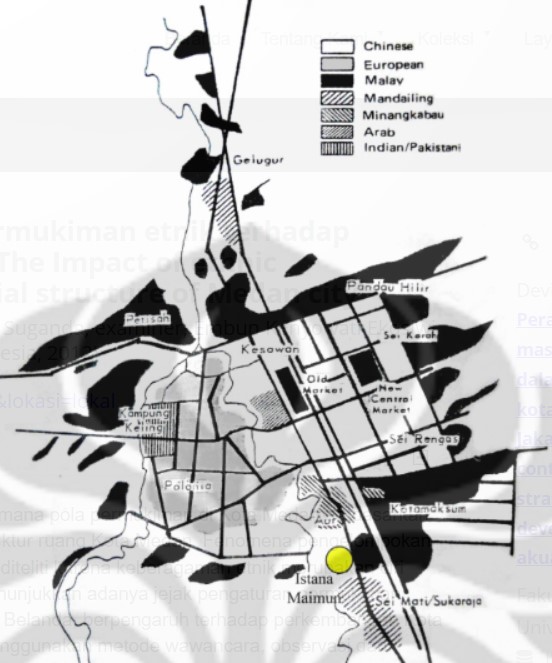

Meski tak seberagam Jakarta, namun Medan juga tergolong kota multi-etnis. Berdasarkan sensus tahun 2000, ada lima etnis utama di kota ini, yakni Batak (Toba, Mandailing, Karo, dan Simalungun) sebesar 33,7%, Jawa (33%), Tionghoa (10,7%), Minangkabau (8,6%), serta Melayu (6,7%). Kelima etnis tersebut memiliki kecenderungannya masing-masing dalam menentukan tempat tinggal. Fenomena pola pemukiman etnis di Kota Medan pernah diulas dengan baik oleh Usman Pelly dalam bukunya yang berjudul “Urbanisasi dan Adaptasi : Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing” (1994). Dalam buku itu dijelaskan bahwa kedua kelompok etnis tersebut mempunyai misi masing-masing dalam melakukan kegiatan merantau. Oleh karenanya ini akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan mereka terkait lokasi tempat tinggal.

Orang Minangkabau yang lebih tertarik dengan dunia perdagangan, lebih memilih tinggal di dekat sentra-sentra komersial. Mereka umumnya banyak terdapat di kawasan Medan Kota, Medan Area, dan Medan Denai. Banyaknya orang Minang yang bermukim di kawasan ini, dikarenakan sebagian besar mereka adalah pedagang yang berjualan di Pajak Sentral, Pasar Ikan Lama, dan Pasar Sukaramai. Ketiga pasar tersebut memang diketahui didominasi oleh penggalas Minang. Kalau dilihat dari peta pemukiman Medan di tahun 1909, dimana mayoritas orang Minang bermukim di sebelah utara Istana Maimun, maka pola pemukiman yang baru ini sudah bergeser ke arah timur. Lokasi ini dulunya mayoritas ditempati oleh orang-orang Melayu. Berdasarkan catatan yang dihimpun oleh Usman Pelly, di tahun 1981 kawasan Kota Matsum di sebelah timur Istana Maimun, mayoritas telah dihuni oleh etnis Minang (60,8%), sedangkan etnis Melayu hanya tersisa 16,3%. Merosotnya jumlah orang Melayu di kawasan ini, dikarenakan banyaknya rumah-rumah mereka yang dijual kepada perantau Minang. Sedangkan kawasan Medan Denai yang sebelum kemerdekaan masih berada diluar kota Medan, baru diteroka oleh para pendatang Minang di tahun 1950-an.

Sama seperti halnya orang Minang, orang Tionghoa juga bermukim di pusat kota. Hal ini dikarenakan okupansi mereka yang berhubungan dengan dunia bisnis. Berbeda dengan di Jakarta, dimana pola pemukiman orang Minang dan Tionghoa saling bertolak belakang, di Medan justru mereka saling beririsan. Di Medan Kota (kini kecamatan Medan Kota dan Medan Area) banyak perkampungan Minang yang berhampiran dengan pemukiman orang Tionghoa. Dari data kependudukan di tahun 1981, dua etnis terbesar di Medan Kota adalah orang Tionghoa (sebanyak 60.092 jiwa) dan Minangkabau (48.166 jiwa). Selain di kawasan tersebut, etnis Tionghoa juga cukup banyak di Medan Barat (kini kecamatan Medan Barat dan Medan Petisah). Di kawasan Petisah, ada Pasar Petisah yang memang mayoritas diisi oleh pedagang Tionghoa. Sedangkan di Medan Barat, terdapat Jalan Kesawan (kini Jalan Ahmad Yani) yang dikenal sebagai chinatown-nya Medan. Di sekitar kawasan ini, umumnya orang Tionghoa tinggal di rumah-rumah toko (ruko), dimana lantai bawahnya dimanfaatkan untuk berjualan dan lantai atasnya untuk tempat tinggal. Meskipun ada sebagian mereka yang tak lagi berdagang, namun mereka masih memanfaatkan ruko untuk tempat bernaung. Kalau dilihat peta tahun 1909, dulunya Petisah didominasi oleh etnis Melayu. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini kemudian banyak ditempati oleh orang Tionghoa.

Selain etnis Minang dan Tionghoa, etnis lainnya yang juga cukup besar di Medan adalah orang Mandailing. Berdasarkan catatan sejarah Kota Medan, orang Mandailing sudah ada di kota ini sejak awal abad ke-20. Dulunya, mayoritas mereka bermukim di selatan Istana Maimun. Kalau Anda menelusuri Jalan Katamso, disitu terdapat Taman Pemakaman Sungai Mati. Nah, mayoritas orang Mandailing tinggal di area tersebut. Kini sebagian orang Mandailing sudah banyak yang menjual rumahnya disini dan pindah ke pinggiran kota. Fenomena pindah ke pinggiran kota, juga terjadi pada etnis Melayu. Mereka yang dulunya banyak menguasai tanah dan rumah di pusat kota, kini sudah banyak yang dijual, utamanya kepada orang Minang dan Tionghoa. Menurut Usman Pelly, preferensi etnis Mandailing dan Melayu memilih bermukim di pinggiran kota, dikarenakan pekerjaan mereka yang berkisar pada pegawai pemerintahan, pekebun, dan sektor informal. Okupansi ini tak memerlukan lingkungan yang ramai seperti halnya di pusat kota. Berdasarkan perhitungan penduduk di tahun 1981, sebagian besar orang Melayu tinggal di kawasan Belawan dan Labuan, sedangkan etnis Mandailing banyak yang bermukim di Bandar Selamat, Medan Tembung.

Surabaya

Berbeda dengan Jakarta dan Medan yang berbilang kaum, Surabaya boleh dibilang kota yang homogen. Etnis Jawa membentuk sekitar 83,7% populasi kota. Oleh karenanya kultur dan bahasa Jawa sangat kental mewarnai kehidupan disana. Etnis Madura dan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas terbesar, masing-masing membentuk 7,5% dan 7,25% populasi. Meski ketiganya telah membaur selama puluhan tahun, namun ketiga etnis ini memiliki preferensi pemukiman yang berbeda-beda. Jika etnis Jawa menyebar di seluruh penjuru kota, maka etnis Madura lebih memilih di Surabaya Utara, sedangkan orang Tionghoa di Surabaya Barat dan Selatan. Orang Arab yang jumlahnya tak terlampau besar, kebanyakan bermukim di kawasan Ampel.

Yang cukup mencolok dan menarik untuk dibahas adalah keberadaan orang-orang Madura. Mereka sebagian besar terkonsentrasi tak jauh dari Jembatan Suramadu, yakni di kecamatan Kenjeran dan Semampir. Disini, etnis Madura boleh dibilang cukup mendominasi. Menurut laporan Mojok.co, mereka sudah beranak-pinak hingga tiga generasi, dan telah menetap di sana sejak masa kemerdekaan. Kentalnya nuansa Madura di kawasan ini terlihat dari logat bahasa, kuliner, serta pekerjaannya yang khas. Seperti halnya kota-kota lain di Jawa Timur (dan juga Jakarta), mayoritas orang Madura di Surabaya menggeluti perdagangan loak. Karena suka menimbun barang rongsokan di pinggir jalan, sehingga wajah Surabaya Utara nampak sangat kumuh. Karena itulah masyarakat setempat suka menjuluki Surabaya Utara sebagai “Mexico”. Nama Mexico diambil karena sama-sama berawalan M, Madura = Mexico. Selain itu julukan ini juga untuk menyindir kawasan tersebut yang semrawut dan penuh kriminal, kontras dengan wilayah Surabaya lainnya yang lebih tertata dan relatif aman. Ini mirip seperti perbandingan antara Meksiko yang kurang maju, dengan Amerika Serikat yang sudah maju.

Jika orang Madura cuma berkutat di Surabaya Utara, etnis Tionghoa telah meninggalkan kawasan Pecinan-Kota Tua sejak lama. Kalau Anda pergi ke sekitar Jalan Kembang Jepun, Jalan Karet, atau Jalan Slompetan, nuansa Tionghoa disana agaknya sudah kurang terasa. Ini berbeda dengan Kesawan di Medan atau Glodok di Jakarta, yang masih terdapat orang-orang yang membakar hio. Memang di pecinan Surabaya masih ada klenteng serta gapura khas China, namun restoran chinese food serta toko penjual obat China sudah jarang terlihat. Agaknya kawasan tersebut kini lebih difungsikan sebagai area komersial. Sedangkan untuk tempat tinggal, mereka lebih memilih tempat-tempat baru yang tergolong elit, seperti Pakuwon City dan Citraland di Surabaya Barat, serta Wisata Bukit Mas di Surabaya Selatan. Dari pola pemukiman orang Tionghoa di Jakarta, Medan, dan Surabaya, kita bisa melihat terdapat perbedaan preferensi diantara mereka.

Pola pemukiman berdasarkan kelompok etnis di Jakarta, Surabaya, dan Medan menunjukkan keragaman budaya yang kaya. Di Jakarta, banyak etnis Betawi dan Tionghoa, sementara Surabaya dikenal dengan komunitas Jawa dan Madura. Medan memiliki campuran etnis Melayu, Batak, dan Tionghoa. Keragaman ini memperkaya kehidupan sosial dan budaya di masing-masing kota.

SukaSuka